Jean POITOU, Conseil Scientifique SLC

De fines particules et des gaz sont continuellement injectés dans l’atmosphère. Des particules se forment aussi dans des réactions avec des gaz injectés dans l’atmosphère. Leur source peut être naturelle ou due à l’action de l’homme. Leur taille peut aller de quelques centièmes de millimètre à quelques nanomètres (millionièmes de millimètre). En fonction de leur taille et des conditions atmosphériques, elles restent dans l’atmosphère plus ou moins longtemps, typiquement entre quelques heures, et jusqu’à quelques années pour celles qui sont injectées dans la stratosphère (plus de 10 km d’altitude). Les suspensions de particules dans l’atmosphère, à l’exception des nuages[1], sont appelées aérosols.

Émissions naturelles d’aérosols

Les sources naturelles d’aérosols sont nombreuses et variées. Les aérosols qu’elles émettent peuvent être de nature minérale ou de nature organique.

- Les volcans sont de gros émetteurs de cendres ainsi que de divers gaz qui peuvent être injectés jusque dans la stratosphère. Certains d’entre eux vont réagir avec l’atmosphère et former des particules. Ainsi, l’oxyde sulfureux (SO2) va réagir avec l’atmosphère pour former des sulfates.

- Les feux de forêt ou de savane déclenchés naturellement par la foudre, vont émettre des fumées et des particules de suie (composés organiques et carbone).

- L’érosion par le vent (érosion éolienne), active particulièrement dans les déserts, envoie des grains de minéraux dans l’atmosphère. C’est l’origine des nuages de « sable du Sahara » que le vent apporte de temps en temps sur notre pays.

- Les embruns de l’océan sont une source d’aérosols salés. Les océans sont aussi émetteurs de composés soufrés (sulfure de diméthyle) émis par le phytoplancton, et qui seront oxydés pour donner des aérosols de sulfates.

- Les forêts sont aussi une source de composés organiques volatils qui vont réagir avec l’atmosphère pour former des aérosols.

Emissions d’aérosols dues à l’homme

Les activités humaines sont à l’origine de nombreux aérosols.

- La source principale d’aérosols émis par l’homme est la combustion de composés carbonés. L’utilisation de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) produit de nombreux aérosols : aérosols carbonés, aérosols de sulfates du fait de la présence de soufre dans ces combustibles ; combustion de biomasse, pour produire de la chaleur ; brûlage de surfaces forestières, agricoles ou de savanes. Comme pour les incendies naturels, ceux provoqués par l’homme sont évidemment générateurs d’aérosols.

- L’agriculture est à l’origine d’aérosols. L’épandage de traitements phytosanitaires et d’engrais s’accompagne de l’émission d’aérosols. Des aérosols sont aussi formés par la transformation chimique des produits épandus. La mise à nu du sol peut aussi être la cause de l’émission d’aérosols de poussières par l’érosion éolienne de la terre mise à nu, comme il a été observé aux Etats-Unis dans les années 1930 avec le catastrophique dust bowl.

- Des aérosols sont émis dans des frottements mécaniques : usure des freins des véhicules lors de freinages mécaniques, usure des pneus par le roulement sur la chaussée, embrayage …

- Les travaux de terrassement et les carrières émettent des poussières.

- Les traitements industriels et domestiques (bombes d’« aérosols ») sont évidemment des sources d’aérosols.

Que deviennent les aérosols dans l’atmosphère

Les particules injectées dans l’atmosphère y sont sujettes à des transformations. Deux exemples :

- L’oxydation des composés soufrés en sulfates a déjà été évoquée ci-dessus.

- Les particules hygroscopiques servent de noyaux pour la condensation de la vapeur d’eau, et sont ainsi à la base de la formation des nuages.

Les aérosols ne restent pas là où ils se sont formés. Ils sont entraînés par les vents qui peuvent les emmener à des milliers de km, comme évoqué ci-dessus pour les sables du Sahara.

Les aérosols ne restent qu’un temps limité dans l’atmosphère. Leur temps de résidence dépend de plusieurs paramètres.

- Les conditions atmosphériques : le mode principal de disparition des aérosols est l’entraînement par les précipitations (pluie, neige).

- En l’absence de précipitations, ils tombent naturellement par gravité, plus ou moins rapidement selon la géométrie des particules qui conditionne la résistance de l’air à leur chute.

Aérosols et climat

Les propriétés physiques et chimiques des aérosols, en font des acteurs de la machine climatique. Les particules des aérosols peuvent agir directement sur le bilan radiatif[2]. Elles peuvent aussi avoir sur l’environnement des actions qui ont un impact indirect sur le climat.

Effets directs des aérosols sur le climat

Les particules forment un écran qui diffuse et/ou absorbe une partie du rayonnement solaire, l’empêchant d’atteindre la surface du globe terrestre. Selon leur type, les particules absorbent ou diffusent majoritairement le rayonnement solaire. Leurs effets sur le climat seront très différents.

- Aérosols absorbant le rayonnement

Les particules de suies, formées dans la combustion de composés carbonés, absorbent fortement le rayonnement solaire, réduisant ce qui atteint la surface. Ils ont donc un rôle refroidissant pour le climat. Mais l’excès de chaleur produit par l’absorption du rayonnement est communiqué à l’atmosphère environnante, ce qui en modifie localement l'équilibre.

- Aérosols diffusant le rayonnement solaire

On parle de diffusion quand le rayonnement incident est renvoyé dans plus ou moins toutes les directions comme le fait un verre dépoli. Une partie du rayonnement repart vers l’espace, et ne contribue pas à chauffer la surface terrestre. Ainsi, l’aérosol diffusant a directement un effet refroidissant sur le climat.

Effets indirects des aérosols sur le climat

La vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère requiert la présence d’impuretés pour se condenser. Les particules, hygroscopiques, servent de support pour la condensation de la vapeur d’eau atmosphérique, donnant, selon la température locale, des gouttelettes d’eau ou des cristaux de glace qui vont former les nuages. La présence d’aérosols favorise donc la formation nuageuse.

Les nuages de gouttelettes d’eau réfléchissent une partie du rayonnement solaire vers l’espace, réduisant ainsi l’apport de chaleur à la surface du globe. Ils ont donc un effet refroidissant pour le climat.

- Effet des aérosols sur les nuages

- Pour la même quantité d’eau liquide, un nuage composé de nombreuses petites gouttelettes est plus réfléchissant. La présence d'aérosol accroît la formation de gouttelettes, ce qui accroit donc le pouvoir réfléchissant du nuage et donc son effet refroidissant.

- Pour une même quantité initiale de vapeur d’eau, le nombre de gouttelettes d’eau augmentant avec le nombre de particules de l’aérosol, leur taille décroît. Un nuage d’eau disparaît par précipitation quand les gouttes d’eau qui le compose, sont assez lourdes pour vaincre la résistance de l’air à leur chute. Les gouttelettes formées sur les noyaux de condensation doivent grossir par coalescence (agglomération de gouttelettes) avant de pouvoir tomber. Plus les gouttelettes initiales sont petites, et plus ce processus prend de temps. L’aérosol joue ainsi sur la longévité du nuage dont il accroît la longévité. Cela accroît l’effet refroidissant du nuage.

- Les aérosols terrigènes (sables des déserts et autres) peuvent être transportés à des milliers de km. Leur apport de minéraux joue un rôle important pour certains puits de carbone.

- Ainsi, des sables du Sahara, qui atteignent la forêt amazonienne, y apportent les phosphates nécessaires à sa croissance. Ils contribuent ainsi à l’entretien du puits de carbone que représente cette vaste forêt.

- Les dépôts des aérosols terrigènes sur les océans y constituent un apport précieux de fer. Le fer est indispensable pour le phytoplancton. Le phytoplancton consomme du dioxyde de carbone dissout. Il en diminue la pression partielle ce qui accroît l’absorption du CO2 par l’océan et joue donc un rôle essentiel dans la capture par l’océan du CO2 injecté par l’homme dans l’atmosphère.

- Selon certains auteurs, les aérosols joueraient aussi un rôle dans la genèse des ouragans. Comme on l’a vu, en présence d’aérosols, la surface du globe est moins chauffée par le soleil. Les aérosols peuvent donc limiter la température à la surface de l’océan. Or une température élevée (supérieure à 27°C) de l’eau de surface est une condition nécessaire à la transformation des tempêtes tropicales en ouragan et à l’augmentation de la puissance de l’ouragan. Les aérosols limiteraient donc la formation ou la puissance des ouragans.

- Les dépôts des aérosols de suie sur la neige ou la glace diminuent le pouvoir réflecteur de la surface qui devient donc plus absorbante pour le rayonnement solaire. Ceci a donc un effet réchauffant.

Bilan de l’action des aérosols sur le réchauffement climatique.

Les aérosols sont émis de façon sporadique, leurs distributions spatiale et temporelle sont très fluctuantes. Il n’est pas possible de les mesurer en continu sur l’ensemble du globe et il est impossible de prévoir ce que seront les émissions futures. Pour déterminer les effets des aérosols sur le climat à l’échelle globale, il est donc nécessaire, outre les observations, de faire des hypothèses réalistes sur leurs émissions pour alimenter des modèles. Dans de telles conditions, les résultats des modèles sont évidemment entachés d’incertitudes. Le recours à un ensemble de modèles utilisant des jeux d’hypothèses différents permet d’estimer les effets globaux des aérosols et de quantifier les incertitudes qui s’y attachent.

Globalement, les effets refroidissants des aérosols troposphériques sont nettement supérieurs aux effets réchauffants.

Les aérosols stratosphériques ont un effet d’écran refroidissant remarquablement illustré par l’éruption du Pinatubo en 1991. Ce volcan a éjecté son nuage de gaz et cendres jusqu’à 34 km d’altitude, dans la stratosphère. Le dioxyde de soufre éjecté en grande quantité a été transformé en sulfates. L’absence de précipitations et la stratification de l’air dans la stratosphère font que l’aérosol y séjourne longtemps (plus de 2 ans) avant de retomber au sol par gravité. Ce laps de temps est plus que suffisant pour que l’aérosol se répande partout en longitude et latitude et agisse donc sur toute la surface du globe. L’effet d’écran de l’aérosol a notablement limité le flux de rayonnement solaire atteignant les basses couches de l’atmosphère, entraînant une diminution de 0,6°C de la température à la surface du globe pendant 2 ans. Certains suggèrent qu’un tel processus pourrait être utilisé pour limiter temporairement le réchauffement par l’injection de particules de sulfates dans la stratosphère[3], une action relevant de la géoingénierie.

|

Année |

Interactions aérosols-radiations |

Interactions aérosols-nuages |

Carbone suie sur la neige |

Forçage total dû à l’homme |

Forçage naturel total |

Total des forçages |

|

1920 |

-0,10 |

-0,43 |

0,03 |

0,23 |

0,20 |

0,43 |

|

1930 |

-0,11 |

-0,46 |

0,03 |

0,26 |

0,21 |

0,48 |

|

1940 |

-0,15 |

-0,52 |

0,03 |

0,29 |

0,23 |

0,52 |

|

1950 |

-0,15 |

-0,55 |

0,03 |

0,35 |

0,24 |

0,59 |

|

1960 |

-0,25 |

-0,73 |

0,04 |

0,26 |

0,27 |

0,54 |

|

1970 |

-0,38 |

-0,92 |

0,052 |

0,29 |

0,13 |

0,42 |

|

1980 |

-0,41 |

-1,04 |

0,06 |

0,66 |

0,19 |

0,86 |

|

1990 |

-0,38 |

-1,05 |

0,07 |

1,17 |

0,24 |

1,42 |

|

2000 |

-0,30 |

-0,92 |

0,07 |

1,74 |

0,29 |

2,02 |

|

2010 |

-0,27 |

-0,99 |

0,08 |

2,10 |

0,13 |

2,23 |

|

2015 |

-0,23 |

-0,89 |

0,08 |

2,47 |

0,14 |

2,61 |

|

2019 |

-0,22 |

-0,84 |

0,08 |

2,72 |

0,12 |

2,84 |

Tableau 1 – Évolution du forçage[4] radiatif de 1920 à 2019, en W/m2. Sont comparés les forçages directs et indirects (via les interactions avec les nuages) des aérosols. Le tableau indique aussi les forçages totaux (incluant l’effet de serre …), naturels et dus à l’homme. (données GIEC AR6)

Pendant des décennies, le rôle climatique des aérosols était mal quantifié. Ce n’est que dans le milieu des années 1990 que les aérosols ont été inclus dans les modèles généraux de climat. Leur effet refroidissant explique pourquoi le réchauffement n’a pas été aussi intense que ce qu’impliquait la seule augmentation des gaz à effet de serre (voir le tableau 1). Selon certains spécialistes, les températures élevées des années 2023 et 2024 pourraient être partiellement dues à la mise en œuvre de la réglementation limitant la quantité de soufre dans les carburants du transport maritime.

Selon le rapport du GIEC de 2021, les aérosols auraient limité de 0,4°C le réchauffement de la surface terrestre entre le début de l’ère industrielle et 2020.

Globalement, les aérosols ont contribué à limiter le réchauffement climatique. Sans eux, il serait plus élevé d’environ 40%.

Malheureusement, les aérosols ont aussi des effets très néfastes. Certains dépôts de particules sur la végétation en perturbent le fonctionnement. Mais surtout, les aérosols sont une cause majeure de troubles de santé importants.

Effets des aérosols sur la santé

Les aérosols pénètrent dans l’organisme par inhalation. Si les plus grosses particules sont arrêtées dans les voies respiratoires supérieures, les particules plus fines pénètrent dans les poumons. Les particules de diamètre inférieure à 10 microns peuvent pénétrer dans les organes et dans le sang qui les propage à tout l’organisme jusqu’au cerveau.

Ces particules peuvent réagir chimiquement. C’est particulièrement le cas des particules oxydantes, générées très majoritairement par l’action humaine. Il s’ensuit des réactions d’inflammation. Celles-ci peuvent avoir un effet limité à court terme : irritation des yeux et des voies respiratoires avec toux, éternuements, écoulement nasal, voire essoufflement. Bien plus redoutables sont les effets à long terme, tels que : asthme, toux et bronchites chroniques, maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux, voire cancers.

Les particules des aérosols que nous inhalons peuvent avoir adsorbé des composés chimiques toxiques ou des virus. Ainsi, les aérosols ont apporté une contribution appréciable à la propagation de la covid.

Selon les organismes officiels (OMS, institut Paul Scherrer), les aérosols causent annuellement 7 millions de décès prématurés dans le monde, dont plus de 4 millions rien qu’en milieu urbain et rural. En France ce sont 40 000 personnes de 30 ans ou plus, par an, dont les aérosols occasionnent le décès.

Apports des réductions de nos émissions

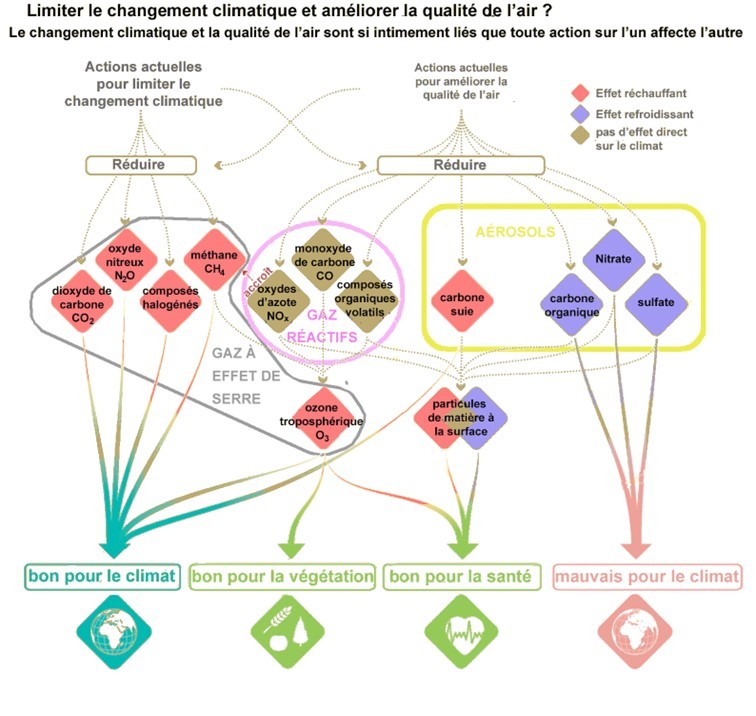

Il est impératif de limiter le réchauffement climatique. Il est tout aussi impératif d’améliorer la qualité de l’air. Pour le climat, il faut réduire les émissions des gaz à effet de serre. Pour la qualité de l’air, il faut réduire les émissions d’aérosols et de certains gaz. Ceci est schématisé sur la figure 1, qui reprend essentiellement une figure du rapport AR6 du GIEC. Cette figure montre clairement la gravité du dilemme : les réductions d’émissions indispensables pour la santé de l’homme ont des effets multiples dont certains sont favorables et d’autres défavorables pour la limitation du réchauffement climatique.

Figure 1 – Dans la lutte contre le réchauffement et contre la pollution atmosphérique, les effets des réductions d’émissions favorables pour un des problèmes des composés peuvent être néfastes pour l’autre.

Figure 1 – Dans la lutte contre le réchauffement et contre la pollution atmosphérique, les effets des réductions d’émissions favorables pour un des problèmes des composés peuvent être néfastes pour l’autre.

On ne peut pas systématiquement séparer les émissions de dioxyde de carbone et celles de polluants.

Il y a des cas où la réduction des émissions de CO2 provoque des émissions polluantes. C’est par exemple ce qui se passe avec le chauffage à base de biomasse cultivée et exploitée de telle façon que le bilan des émissions de CO2 soit nul : le carbone émis dans la combustion est celui qui a été fixé par la plante dans sa croissance. Si la plante a été plantée spécialement pour être brûlée, le bilan carbone sur la période couvrant la croissance de la plante et sa combustion est bien nul. Mais la combustion de la biomasse émet de nombreux polluants sous forme gazeuse ou aérosols, avec des effets sanitaires qui peuvent être très pénalisants.

Un autre cas, déjà vu plus haut, concerne les transports maritimes. Pour en réduire la pollution, le contenu en soufre du carburant a été limité pour réduire les émissions d’aérosols de sulfates. Ceci n’a aucune action sur les émissions de CO2, mais entraîne une diminution de l’effet d’écran au rayonnement solaire, nous privant d’un effet refroidissant antagoniste de l’effet de serre.

Mais il y a aussi des cas favorables ou les deux réductions vont de pair. Un véhicule à moteur thermique émet les deux. La combustion de combustibles fossiles est également émettrice à la fois de CO2 et d’aérosols. Dans de tels cas, l’action à avoir est de substituer au système émetteur un autre système rendant les mêmes services et évitant en même temps les émissions de gaz à effet de serre et les émissions d’aérosols. L’utilisation d’électricité pour les transports et le chauffage est donc un bon choix pourvu que la production de l’électricité ne soit émettrice ni de dioxyde de carbone ni d’aérosols.

Alors, que faire ?

Les effets des aérosols sur la santé sont particulièrement délétères. La présence d’aérosols toxiques dans l’atmosphère doit être drastiquement réprimée. Mais on sait aussi que, ce faisant, on se prive d’un outil efficace pour réduire le réchauffement climatique. Le pouvoir refroidissant des aérosols ne saurait servir de prétexte à laisser mourir prématurément des millions de personnes chaque année. Pour aller dans le bon sens, il est impératif de mener deux luttes de front : limiter l’émission de tout ce qui produit des aérosols et limiter l’émission des gaz à effet de serre.

[1] Quand une modification de l’environnement perturbe l’équilibre entre le rayonnement incident sur Terre et le rayonnement quittant la Terre, la différence induite entre le flux entrant et le flux sortant s’appelle forçage radiatif. Un forçage positif entraîne un réchauffement.

[2] Le recours à l’injection de sulfates dans la stratosphère imposerait d’y entretenir scrupuleusement le stock de ces particules, faute de quoi la température à la surface du globe remonterait brutalement. En outre, on peut craindre des effets parasites néfastes, difficiles à estimer avec suffisamment de précision.

[3] *le bilan radiatif est la différence entre l’énergie apportée par le rayonnement solaire et l’énergie qui part vers l’espace par le rayonnement solaire réfléchi et le rayonnement infrarouge émis par la Terre.

[4] Les nuages ont un comportement très différent des aérosols, dû aux propriétés thermodynamiques de l’eau.

Copyright © 2025 Association Sauvons Le Climat