Etude de Georges SAPY

Après plusieurs années de croissance ininterrompue jusqu’en 2023, les ventes de voitures 100 % électriques ont régressé en 2024 en France, en Europe et ailleurs. Pourquoi et quelles en sont les conséquences, notamment pour le climat ?

Aux voitures 100 % électriques, il faut ajouter les voitures à moteurs thermiques à essence ou diesel thermiques dites « électrifiées » : hybrides rechargeables et hybrides simples non rechargeables. On peut aussi citer les hybrides simples « légères » ou « micro-hybrides » qui fonctionnent avec des batteries et des moteurs électriques faiblement dimensionnés. Logiquement, ces voitures réduisent nettement moins les émissions de CO2 que les « vraies » hybrides simples. Elles ne figurent donc pas dans les statistiques des voitures hybrides analysées plus loin. Elles sont cependant citées en annexe 1, qui résume les principales caractéristiques techniques comparées des différents types d’hybridation.

Il existe actuellement sur le marché français un très grand nombre de modèles électrifiés de toutes gammes et de toutes puissances : plus de 150 modèles 100 % électriques et plus de 180 modèles hybrides se répartissant à peu près équitablement entre hybrides rechargeables et hybrides simples. L’industrie automobile mondiale s’est fortement mobilisée sur ces véhicules et la concurrence est rude. Ce nombre très élevé de modèles différents rapporté au total des ventes suggère cependant que les séries y sont généralement courtes. Cela freine la baisse des prix des voitures 100 % électriques, dont les batteries représentent à elles seules près de 40 % selon la presse spécialisée.

L’objectif de décarbonation de la mobilité passe évidemment par l’électrification à 100 % des voitures, qui devraient en principe être les seules à pouvoir être vendues neuves à partir de 2035 en Europe. Les modèles hybrides ne constituent qu’une solution transitoire permettant de réduire les consommations par rapport aux voitures purement thermiques pendant la montée en puissance de l’électrification totale qui ne peut être que progressive.

Malheureusement, les ventes de voitures 100 % électriques ont régressé en 2024 dans la plupart des pays d’Europe, y compris en France, ainsi que dans d’autres pays du monde, à de notables exceptions (Chine) qui ont plus que compensé ces baisses. En parallèle, une évolution contrastée s’est produite en 2024 en France, entre les ventes d’hybrides simples et celles d’hybrides rechargeables.

Toutes les analyses qui suivent sont fondées sur des consommations réelles mesurées, non sur les consommations officielles issues du cycle d’homologation WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) qui est à la base du calcul des émissions officielles de CO2 des véhicules, définissant leurs « bonus/malus écologique ». Mais ce cycle a considérablement sous-estimé les consommations réelles des hybrides rechargeables jusqu’à sa récente réforme applicable depuis le du 1er janvier 2025 (voir plus loin). Les consommations officielles WLTP ne permettent donc pas une analyse objective des consommations des véhicules actuellement en circulation, d’où le recours aux consommations réelles.

Évolutions des ventes de voitures en 2024, en France et dans les pays étrangers

* En France, les ventes de voitures neuves ont globalement baissé en 2024 par rapport à 2023, mais surtout, la structure du marché a évolué comme le montre le tableau suivant (source : NGC-Data cité par la revue l’Argus du 01/01/2024) :

|

Energie |

Ventes en 2024 |

Évolution 2024/2023 |

Part de marché |

|

Hybride simple essence |

575 310 |

+ 40 % |

34,7 % |

|

Thermique essence |

507 776 |

– 20,9 % |

30,6 % |

|

100 % Electrique |

290 611 |

– 2,6 % |

17,5 % |

|

Hybride rechargeable essence |

139 568 |

– 12 % |

8,5 % |

|

Thermique diesel |

124 955 |

– 27,2 % |

7,5 % |

|

Hybride simple diesel |

13 581 |

– 36,4 % |

0,8 % |

|

Hybride rechargeable diesel |

6 842 |

+ 56,5 % |

0,4 % |

Fait nouveau en 2024, l’hybride simple à essence avec une progression spectaculaire de + 40 % a supplanté les moteurs thermiques à essence selon les chiffres de NGC-Data cités par l’Argus (tableau ci-dessus). Les moteurs à essence viennent ensuite, mais avec une baisse sensible de près de – 21 % et enfin les voitures 100 % électriques complètent le podium, avec cependant une baisse modérée de – 2,6 %, là où une hausse était attendue.

Quant aux hybrides rechargeables à essence, elles accusent une baisse significative de - 12 % et surtout, le diesel sous toutes ses formes accuse une baisse très importante (la remontée relative des hybrides rechargeables diesel ne doit pas faire illusion, elle porte sur une quantité marginale de 0,4 %).

Les probables explications de ces évolutions tiennent à plusieurs facteurs :

- Le succès des voitures hybrides simples à essence tient au fait qu’elles sont à peine plus chères que les voitures à essence qu’elles remplacent, tout en consommant significativement moins (voir plus loin). Leur coût d’usage global se compare donc favorablement à celui des voitures à essence, sans par ailleurs présenter de contraintes supplémentaires.

- Les voitures 100 % électriques souffrent de leurs prix élevés (peu de petits modèle abordables disponibles jusqu’à présent, ce qui est heureusement en train de changer en 2025) et d’autres contraintes objectives telles que les difficultés de recharge à domicile, pour les près de 10 millions de foyers qui habitent en immeubles collectifs, dont les parkings sont complexes et coûteux à équiper en bornes de recharge, malgré les aides gouvernementales. Ou encore l’autonomie limitée des voitures électriques de petite ou moyenne gamme pour ceux dont c’est la voiture principale. D’autres freins psychologiques à l’achat sont aussi à l’œuvre (voir annexe 3). Mais surtout, point majeur, du fait de leur prix d’achat encore élevé, ces véhicules ont impérativement besoin de subventions pour se vendre massivement (voir retours d’expérience des pays étrangers, ci-dessous).

- Le marché des hybrides rechargeables à essence ou diesel est principalement porté par les sociétés, selon la source précitée. Or, après retour d’expérience, les gestionnaires de ces sociétés ont changé de stratégie lorsqu’ils ont calculé les dépenses réelles en carburant, très supérieures aux consommations théoriques du cycle WLTP annoncées (voir plus loin).

* Dans les pays étrangers, si on se focalise sur les seules voitures 100 % électriques, deux tendances se font jour :

- Dans la plupart des pays européens, les ventes de ces voitures ont été à la peine en 2024. La baisse par rapport à 2023 a atteint - 5,9 % en moyenne en Europe, avec un effondrement de - 27,4 % en Allemagne après 5 années de croissance continue (source : ENERPRESSE du 08/01/2025). Explications avancées : inflation des prix de ces voitures et surtout arrêt total des aides à l’achat au 1er janvier 2024. Avec comme conséquence, selon l’organisme KBA cité par ENERPRESSE, que les émissions moyennes de CO2 des seules voitures neuves immatriculées en Allemagne en 2024 ont augmenté de + 4,2 % par rapport à celles immatriculées en 2023. La conséquence est donc loin d’être négligeable.

- Au moins deux pays font exception : la Norvège, qui subventionne très fortement et depuis longtemps les voitures électriques. Elle aura bientôt un parc de voitures proche du 100 % électrique. Et avec son électricité décarbonée à 99 % en 2024, elle est en passe d’avoir la mobilité en voitures individuelles la plus vertueuse du monde. Mais elle ne pèse que… ≈ 5,7 millions d’habitants. L’autre pays qui fait exception est la Chine avec ses quelque ≈ 1,4 milliard d’habitants. Les ventes de voitures électriques et hybrides y ont augmenté de + 40,7 % en 2024 par rapport à 2023 (source : ENERPRESSE du 10/01/2025). Les explications tiennent à la compétitivité prix des voitures électriques chinoises et aux généreuses subventions octroyées à ces voitures par le gouvernement, pour principalement réduire la pollution de l’air, très élevée dans les grandes villes chinoises. La mesure est très efficace sur ce plan, mais le bilan CO2 est moins favorable, l’électricité chinoise étant encore produite à partir de charbon à près de 60 %.

- Le rapprochement des deux évolutions opposées ci-dessus conduit à une évidence :

Les ventes de voitures 100 % électriques dépendent au premier ordre des aides accordées par les États

Il ne faut pas s’en étonner pour une technologie encore chère, qui n’a pas fait le plein de ses progrès de productivité dus aux effets de série. Mais la conséquence est inquiétante pour la diffusion des voitures électriques en France et en Europe (voir dernier § intitulé : Quelles perspectives pour 2025 et au-delà ?).

Consommations moyennes des voitures hybrides à essence

La revue automobile Auto Plus a publié dans son N° du 18/10/2024 les consommations moyennes pondérées route/autoroute/ville mesurées en conditions réelles de 63 hybrides simples à essence et de 44 hybrides rechargeables à essence actuellement disponibles sur le marché français. La synthèse des mesures est résumée ci-dessous :

- Hybrides simples à essence

* Plage de consommations : 4,3 à 9,2 l/100 km

* Consommation médiane : ≈ 6,1 l/100 km

* Consommation moyenne : ≈ 6,2 l/100 km

* Sur les 63 voitures étudiées, 32 (soit > 50 %) ont une consommation ≤ à la moyenne de 6,2 l/100 km et 29 (soit ≈ 46 %) une consommation ≤ 6,0 l/100 km.

Un autre paramètre est intéressant à noter : la puissance moyenne cumulée du moteur thermique à essence et du moteur électrique, largement corrélée à la masse et à la taille des voitures. Ces trois paramètres conditionnent fortement la consommation. Cette puissance moyenne pour les 63 voitures étudiées dans cet échantillon s’établit à ≈ 160 ch.

- Hybrides rechargeables à essence

Pour mieux cerner les véritables consommations de ces voitures, la revue Auto Plus précitée a publié les consommations moyennes pondérées route/autoroute/ville des 44 hybrides rechargeables à essence, après qu’elles aient épuisé leur charge électrique, c’est-à-dire en conditions batterie vide. Ces voitures se comportent alors comme des hybrides simples. Ces mesures sont essentielles car elles caractérisent les consommations réelles sur les grandes distances, au-delà des quelque ≈ 50 km courants d’autonomie en électrique de ces voitures. La synthèse de ces mesures est résumée ci-dessous :

* Plage de consommations : 5,6 à 12,6 l/100 km

* Consommation médiane : ≈ 8,0 l/100 km

* Consommation moyenne : ≈ 8,1 l/100 km

* 4 voitures sur 44 (≈ 10 %) ont une consommation > 10 l/100 km !

Quant à la puissance moyenne de ces véhicules, elle est de l’ordre de ≈ 270 ch, soit ≈ 110 ch de plus que celle des hybrides simples. Cela s’explique notamment par des masses et des tailles beaucoup plus importantes en moyenne : il s’agit majoritairement de voitures haut de gamme et de gros SUV.

Ces chiffres montrent que les voitures hybrides rechargeables deviennent pour la plupart de mauvaises hybrides simples dès qu’elles ont vidé leur batterie. Seules 2 voitures du lot étudié font exception, avec même une consommation légèrement inférieure à celle de leur modèle équivalent en hybride simple. Cela montre l’efficacité de leur système de récupération d’énergie au freinage. Mais il s’agit de voitures de moyenne gamme. Les autres n’ont pas de modèle équivalent en hybride simple, mais il est alors possible et instructif de comparer leurs consommations à celles des voitures thermiques à essence.

On dispose pour cela d’une base. En effet, la consommation moyenne réelle des voitures en Europe est mesurée par le boitier OBFCM (On Board Fuel Consumption Monitoring) qui équipe tous les véhicules neufs immatriculés en Europe depuis le 1er janvier 2021 et enregistre anonymement diverses données, dont leur consommation réelle de carburant (ou d’énergie pour les modèles 100 % électriques). Les consommations de plus de 600 000 véhicules ont ainsi été mesurées, pour une consommation moyenne de ≈ 7,9 l/100 km pour les voitures thermiques à essence et de ≈ 6,0 l/100 km pour les hybrides rechargeables à essence (source : valeurs citées cité par la revue l’Argus du 05/04/2024).

Ces résultats montrent que la consommation réelle moyenne des hybrides rechargeables à essence est :

* A peu près comparable, avec ≈ 6,0 l/100 km, à la consommation moyenne réelle des hybrides simples à essence (6,2 l/100 km) sachant que ≈ 46 % de ces dernières ont une consommation ≤ 6,0 l/100 km (voir plus haut).

* Légèrement supérieure, avec ≈ 8,1 l/100 km, dès qu’elles ont épuisé la charge de leurs batteries, à la consommation moyenne des voitures thermiques à essence créditées de ≈ 7,9 l/100 km…

Comment, à partir d’une excellente idée « sur le papier » consistant à marier les avantages du thermique (autonomie) et de l’électrique (absence d’émissions de CO2) en est-on arrivé, pour des voitures créditées officiellement d’une consommation moyenne selon le cycle WLTP de seulement… ≈ 1,7 l/100 km, à des consommations réelles moyennes de ≈ 6,0 l/100 km, plus de 3,5 fois plus élevées ?! Ce résultat ne peut qu’être qualifié de fiasco règlementaire aux conséquences écologiques et fiscales graves, car il n’a pas correctement éclairé les motivations d’achat. Plusieurs causes explicatives se cumulent :

* Les émissions de CO2 des hybrides rechargeables dépendent au premier ordre des comportements de leurs utilisateurs. C’est une évidence, mais il est bon de la rappeler, ces voitures ne sont peu émettrices que sur de courtes distances (≈ 50 km pour fixer les idées). Elles doivent de ce fait être rechargées en conséquence le plus souvent possible pour fonctionner au maximum en mode électrique. Ce n’a manifestement pas été le cas au vu des données réelles mesurées par les boitiers OBFCM. Les fonctionnaires de Bruxelles ont très mal calibré les critères de la mesure officielle WLTP, en sous-estimant notamment l’importance majeure de ce facteur comportemental.

* Les constructeurs se sont engouffrés dans cette brèche règlementaire en ciblant prioritairement les voitures de société ou de fonction, qui ont longtemps bénéficié d’avantages fiscaux importants octroyés par les Etats afin de promouvoir les ventes de ces voitures, réputées peu émissives… Et pour satisfaire ce marché, les constructeurs ont surtout fabriqué des voitures haut de gamme. Mais, afin de conserver des performances dynamiques comparables à celles des voitures thermiques malgré le surpoids apporté par leur taille et leur batterie (≈ 6 kg par kWh de capacité en moyenne, soit ≈ 120 kg pour une batterie de 20 kWh), ils ont augmenté les puissances de ces véhicules. D’où leur puissance moyenne élevée, qui explique en partie leurs consommations élevées dès qu’elles ont vidé leurs batteries et sont devenues des hybrides simples. Les probables causes techniques de cette situation sont explicitées en annexe 1.

Tous ces facteurs ont donc concouru à faire de beaucoup trop d’hybrides rechargeables une solution chère et surtout beaucoup plus émissive qu’annoncé, sauf pour quelques rares modèles de moyenne gamme et bien sûr pour les utilisateurs soucieux du climat qui utilisent au maximum leur véhicule en mode électrique en le rechargeant le plus fréquemment possible. Mais ils sont restés minoritaires…

Fort heureusement, les critères d’homologation WLTP viennent enfin d’évoluer au 1er janvier 2025 sur la base d’une distance de test simulée nettement plus importante (2 200 km au lieu de 800 km) avec des phases de roulage batterie vide beaucoup plus longues. Un nouveau durcissement de la norme est d’ailleurs d’ores et déjà annoncé pour 2027, avec une distance de test portée à 4 260 km. On peut logiquement en attendre des consommations homologuées WLTP nettement plus réalistes, délivrant des signaux plus informatifs pour les acheteurs-consommateurs et pour les Etats qui subventionnent ou pénalisent selon le cas.

Cependant, cela n’enlève et n’enlèvera rien à la nécessité de recharger le plus souvent possible ces véhicules, paramètre relevant des seuls comportements des utilisateurs. Le choix entre hybrides rechargeables et hybrides simples comme solution transitoire en attendant la généralisation des voitures 100 % électriques en sera-t-il modifié ? L’avenir le dira…

Les hybrides rechargeables sont-elles toujours plus pertinentes que les hybrides simples ?

Avant de répondre à cette question, il est intéressant d’estimer le gain de consommation entre une voiture thermique à essence (≈ 7,9 l/100 km en moyenne selon les mesures des boitiers OBFCM) et une hybride simple à essence (≈ 6,2 l/100 km en moyenne selon les mesures d’Auto Plus). Cela conduit à un gain en faveur des hybrides simples d’environ ≈ 1,7 l/100 km, soit ≈ 23 % en valeur relative moyenne, et jusqu’à ≈ 40 % en ville pour les bonnes hybrides. Ce gain moyen peut paraître faible, mais il évite néanmoins d’émettre près de 40 gCO2/km. Il est donc loin d’être négligeable.

NB : à titre de comparaison, dans l’aéronautique civile, le moyen actuellement le plus efficace et surtout le plus rapide mis en œuvre par les compagnies aériennes pour réduire leurs émissions est le remplacement des avions d’ancienne génération par des avions de dernière génération qui consomment 20 à 25 % de kérosène en moins. Cela réduit dans la même proportion les émissions de CO2. Et face à un trafic qui croît de 2 à 2,5 % par an, cela permet de stabiliser les émissions durant grosso modo une décennie, en attendant de nouveaux progrès technologiques. Là encore, le gain n’est pas négligeable.

Si l’on compare maintenant les hybrides simples et les hybrides rechargeables, tout va dépendre de l’usage de ces dernières comme déjà souligné ci-dessus.

Pour ramener la consommation moyenne des hybrides rechargeables à essence ayant vidé leur batterie, soit ≈ 8,1 l/100 km, à la consommation moyenne des hybrides simples à essence, soit ≈ 6,2 l/100 km, il faut donc qu’a minima, les hybrides rechargeables économisent 8,1 - 6,2 = 1,9 l/100 km en roulant en mode électrique. Il faut donc que 1,9/8,1 ≈ 0,23 soit ≈ 23 % des km soient parcourus en moyenne en mode électrique en utilisant la seule charge de la batterie.

En réalité, ce pourcentage doit être légèrement plus élevé car il faut compenser les émissions totales de GES sur le cycle de vie (ACV) des batteries. En effet, une hybride rechargeable dispose en moyenne d’une batterie ayant environ 10 fois plus de capacité que celle d’une hybride simple, selon les tailles et les puissances des voitures (voir annexe 1). La fabrication des batteries d’hybrides rechargeables est donc grosso modo ≈ 10 fois plus émissive que celle des batteries d’hybrides simples. Sur la base des données figurant en annexe 2, on peut estimer qu’une hybride rechargeable émet pour cette raison environ ≈ 4 gCO2eq/km de plus qu’une hybride simple sur la totalité du cycle de vie de sa batterie. Cela équivaut à une surconsommation d’essence d’environ ≈ 0,18 l/100 km, portant l’écart ci-dessus de 1,9 l/100 km à environ 2,1 l/100 km et la proportion minimum de km à réaliser en électrique pour une hybride rechargeable à ≈ 2,1/8,1 ≈ 0,26 soit 26 %. L’écart est faible et on retiendra en ordre de grandeur la conclusion suivante :

Pour ne pas consommer plus qu’une hybride simple moyenne, une hybride rechargeable moyenne doit réaliser au moins le quart de ses déplacements en mode électrique. Il s’agit là d’une comparaison entre valeurs moyennes, une comparaison entre deux voitures hybrides particulières, l’une rechargeable et l’autre non, pouvant évidemment conduire à des valeurs sensiblement différentes dans un sens ou dans l’autre.

NB : au-delà des comparaisons d’émissions, on notera également que les hybrides simples utilisent en moyenne environ ≈ 10 fois moins de métaux rares dans leurs batteries et nettement moins de cuivre dans leur électronique de puissance.

Mais une hybride rechargeable peut évidemment faire beaucoup mieux qu’une hybrides simple. Si par exemple elle réalise la moitié de ses déplacements en mode électrique, sa consommation moyenne réelle tombe à ≈ 4 l/100 km. Et si c’est les trois quarts, elle tombe à ≈ 2 l/100 km. Cela confirme s’il en était besoin qu’au-delà des caractéristiques techniques (taille, masse et puissance excessives) d’une hybride rechargeable, son mode d’utilisation est le paramètre dominant, sachant que de nombreux autres critères entrent en ligne de compte dans le choix d’une voiture : taille et prix de la voiture, usages travail-loisirs, ratio courtes/longues distances, etc. Très schématiquement :

* Un utilisateur qui dispose d’une borne de recharge à domicile et sur son lieu de travail distant de moins d’une cinquantaine de km, a toutes les possibilités s’il est soucieux du climat pour émettre beaucoup moins de CO2 avec une hybride rechargeable qu’il pourra utiliser majoritairement en mode électrique en la rechargeant chaque fois que nécessaire ;

* Un utilisateur qui ne dispose pas de bornes de recharge privatives, qui doit donc utiliser des bornes publiques et qui parcourt quelques à plusieurs centaines de km tous les jours pour son travail, n’aura pas le temps de recharger sa voiture et émettra moins de CO2 avec une hybride simple performante.

Quelles perspectives pour 2025 et au-delà ?

La prospective est un art difficile et risqué. Mais si l’on se fie au retour d’expérience, aux évolutions récentes et à des enquêtes d’opinion, plusieurs éléments peuvent être anticipés avec prudence.

- La part de marché des voitures 100 % électriques n’est pas conforme aux attentes et risque de ne pas s’améliorer rapidement

Selon les objectifs européens, elle aurait dû atteindre ≈ 20 % fin 2024 et est censée atteindre 22 % fin 2025, puis 50 % fin 2030 et 100 % à partir de 2035. Tout laisse à penser que ces objectifs ne devraient pas pouvoir être atteints, pour plusieurs raisons :

* Comme il ressort clairement de ce qui précède, la contrainte économique, à savoir le prix élevé des voitures électriques neuves, freine leurs achats en l’absence de subventions, et cela durera tant que les baisses de prix résultant des progrès techniques et de l’allongement des séries ne seront pas effectifs. La mobilité électrique n’échappe donc pas à la contrainte financière générale qui freine la décarbonation de pratiquement tous les secteurs économiques, l’habitat étant l’autre secteur qui touche directement et simultanément « au portefeuille » les consommateurs domestiques.

Or, dans la situation actuelle de fort endettement de la France, l’Etat a décidé de réduire en 2025 les aides dont bénéficiaient les voitures 100 % électriques : selon les revenus fiscaux des acheteurs, elles étaient comprises entre 7 000 et 5 000 € en 2024. Elles sont en 2025comprises entre 4 000 et 2 000 €. Le retour d’expérience allemand a montré qu’une suppression totale des aides d’Etat avait conduit à une chute vertigineuse des achats de voitures 100 % électriques en 2024 dans ce pays. Le gouvernement français argue qu’il ne s’agit pas en France d’une suppression totale, mais seulement d’une réduction. Le signal n’en reste pas moins psychologiquement négatif et surtout, on peut craindre que même avec 4 000 € d’aides restantes, le prix à payer reste trop important pour une grande partie des acheteurs potentiels disposant de moyens financiers limités. Une certitude : cela ne va pas dans le bon sens… Résultats dans un an.

* Comme déjà évoqué plus haut, d’autres contraintes objectives existent, telles que les difficultés de recharge à domicile pour les près de 10 millions de foyers qui habitent en immeubles collectifs, dont les parkings sont complexes, coûteux et longs à équiper en bornes de recharge (≈ 3 % seulement équipés en 2024) en dépit des aides gouvernementales. Ou encore l’autonomie limitée des voitures électriques de petite ou moyenne gamme pour ceux dont c’est l’unique voiture.

* Malheureusement, d’autres facteurs négatifs, d’ordre psychologique ou relevant d’idées fausses, de scepticisme ou de réticences sont à l’œuvre comme le montrent deux sondages récents réalisés par CSA et l’IFOP, dont des extraits figurent en annexe 3. On ne peut ignorer ces freins sachant que les acheteurs sont les décideurs ultimes que l’on peut convaincre mais non forcer… Conclusions de ces sondages, qui vont dans le même sens :

- Selon l’ancien directeur technique de Renault, des efforts de pédagogie sont indispensables : « Il faut absolument que nous arrivions à convaincre les « électro-sceptiques » et les « électro-prudents » que le 100 % électrique est la bonne solution pour l’environnement, y compris sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule ».

- Conclusion du deuxième sondage : « si les constructeurs et les pouvoirs publics souhaitent accélérer l'adoption de la voiture électrique, ils devront redoubler d'efforts pour répondre aux inquiétudes des consommateurs ».

Dans les deux cas, on ne saurait mieux dire. Mais les constructeurs font de la publicité pour leurs propres productions, ce qui est logique, mais ne répondent pas directement aux inquiétudes et fausses idées des clients potentiels. Quant aux possibles campagnes pédagogiques que les pouvoirs publics pourraient réaliser, elles sont totalement inexistantes.

- Ce scepticisme des acheteurs s’étend malheureusement aux voitures 100 % électriques d’occasion, pourtant nettement moins chères que les neuves, ce qui réduit fortement l’argument du prix. Mais selon les experts du secteur, les français ont des doutes sur la fiabilité et l’usage des batteries. Pourtant, le retour d’expérience montre qu’elles vieillissent bien. De plus, la plupart d’entre elles bénéficient de garanties de 8 ans ou 160 000 km qui sont transférables au nouveau propriétaire. Il en résulte que l’offre de ces voitures reste très supérieure à leur demande, elles restent longtemps dans les concessions et ne sont pas utilisées comme elles pourraient l’être, en remplacement de voitures thermiques. Là encore, des efforts de pédagogie restent à faire…

* Un facteur favorable devrait cependant intervenir à partir de 2025 : la disponibilité croissante sur le marché de voitures 100 % électriques de plus petites tailles et plus abordables, y compris de conception française, dont il faut en outre espérer qu’elles permettront de limiter la déferlante de voitures électriques chinoises aux prix compétitifs, en dépit de leur surtaxation à l’entrée en Europe et de leur absence de bonus en France depuis fin 2024. Ce d’autant plus que les voitures fabriquées en Chine ont un bilan carbone en cycle de vie moins favorable qu’en France. Cependant, les vraies baisses de prix ne pourront venir que de celles des batteries, grâce aux progrès techniques de ces dernières, à de nouvelles chimies moins chères et à l’allongement des séries de fabrication. Ces baisses de prix restent difficiles à anticiper.

* D’autres leviers possibles existent également : un véhicule neuf sur deux est acheté par une entreprise, qu’il s’agisse de voitures de fonction ou d’utilitaires légers utilisés par différents types d’entreprises, allant des grandes aux artisanales. Or, la part du 100 % électrique de ces véhicules ne dépasse pas 10 %, alors qu’elle a atteint ≈ 17,5 % en 2024 pour l’ensemble des voitures particulières. Les petits utilitaires de tonnage < 3,5 t permettraient en particulier des réductions faciles d’émissions. Selon le « Rapport Pelata », ils sont responsables d’environ ≈ 25 MtCO2/an et dans 80 % des cas, leur horizon se limite à des parcours quotidiens inférieurs à 150 km. Cela signifie que leur électrification est compatible avec des batteries de capacités raisonnables et des recharges lentes de nuit.

Un amendement a d’ailleurs été déposé et adopté au Sénat pour contraindre les flottes de plus de 100 véhicules à s’électrifier, afin de donner des débouchés à la filière automobile française qui a consenti d’énormes investissements dans le 100 % électrique. Mais cela ne concerne que les entreprises d’une certaine taille. Or, dans le même temps, le gouvernement vient de supprimer pour 2025 le bonus, pouvant atteindre 900 €, destiné à aider à s’équiper en véhicules électriques les très petites entreprises, qui n’ont pas forcément les moyens de changer rapidement leurs véhicules… Où est la cohérence ?

- La part de marché insuffisante des voitures 100 % électriques est et devrait continuer à être compensée par des voitures hybrides à essence pendant une durée difficile à estimer…

Les deux catégories d’hybrides semblent vouées à des évolutions contrastées dans ce contexte.

* Les hybrides simples ont clairement le vent en poupe au vu des résultats de 2024. En outre, selon l’enquête CSA Research précitée qui préfigure les intentions d’achat, « ces voitures beaucoup moins chères que les voitures 100 % électriques, plus sobres en carburant que les modèles classiques à essence et donc moins émettrices de CO2 et qui ne se rechargent pas à une borne électrique sont pour un grand nombre de clients le compromis idéal avant de passer à des voitures 100 % électriques ».

Ces clients votent essentiellement avec leur portefeuille et la facilité d’usage, le seul argument fort que l’on peut leur opposer étant que cela ne suffit pas pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique… Mais cet argument est-il efficace et suffisant pour la majorité d’entre eux ?

* L’autre solution, à savoir l’hybride rechargeable, qui n’est dans les faits réellement plus efficace que beaucoup d’hybrides simples pour lutter contre le réchauffement climatique qu’à la condition impérative d’être très majoritairement utilisée en mode électrique, a subi une baisse significative en 2024. Qu’en sera-t-il en 2025 et au-delà ?

Comme évoqué plus haut, les entreprises, clientes majoritaires de ces véhicules, ont réduit leurs achats à la suite du constat de leurs consommations réelles très supérieures à leurs consommations officielles WLPT. De plus, depuis le 1er janvier 2025, les hybrides rechargeables sont soumises au « malus au poids » qui intervient pour ce type de voitures à partir de 1 800 kg (dès 1 600 kg pour les autres, sauf bien sûr pour les voitures 100 % électriques totalement exonérées). Et dès 2026, ces limites de poids seront abaissées de 100 kg. Or, de nombreuses hybrides rechargeables dépassent significativement ces limites du fait de leurs tailles imposantes et du poids de leurs batteries. Si l’on y ajoute des consommations officielles WLTP revues à la hausse depuis le 1er janvier 2025 (un facteur d’augmentation > 2 est attendu selon les premières indications) les intentions d’achat pourraient en être freinées à la fois dans les entreprises et chez les particuliers.

Ces nouvelles conditions de malus devraient néanmoins favoriser les voitures hybrides rechargeables de tailles, dimensions et poids raisonnables, se comportant comme de très bonnes hybrides simples quand elles ont vidé leur batterie. Il y en a malheureusement trop peu pour l’instant sur le marché, qui sont d’origine essentiellement japonaise ou sud-coréenne, et c’est dommageable, car elles constituent les solutions les plus efficaces pour réduire efficacement les émissions de CO2 en attendant la généralisation des voitures 100 % électriques.

- Les voitures diesel, classiques et hybrides, semblent vouées à disparaitre assez rapidement du marché du neuf

C’est une conclusion logique au vu de l’effondrement des ventes de ces véhicules en 2024, qui souffrent de deux handicaps : les normes de pollution des moteurs diesel sont de plus en plus difficiles et par conséquent de plus en plus coûteuses à respecter, surtout avec l’arrivée prochaine de la norme EURO 7. Y associer l’hybridation, surtout rechargeable, technologie également coûteuse, conduit à empiler des technologies coûteuses de plus en plus réservées à des voitures haut de gamme, pour ne pas dire de niche, non représentatives d’un parc moyen de voitures, alors que la décarbonation de la mobilité ne peut passer que par l’électrification à 100 % de la grande masse des voitures, dont les plus nombreuses sont celles que M et Mme Toulemonde ont les moyens d’acheter.

- En synthèse, quelles perspectives globales ?

L’objectif européen actuel de construire et vendre uniquement des voitures 100 % électriques à partir de 2035 sera-t-il tenable ? Il est prématuré de le remettre en cause dès maintenant et il faut continuer pour l’instant à essayer de l’atteindre, ne serait-ce que pour aider les constructeurs à amortir leurs très importants investissements dans cette technologie. Mais ce sera d’autant plus difficile qu’il va très probablement continuer à dépendre des aides financières octroyées par les Etats, tant que les prix de ces voitures, c’est-à-dire en fait ceux de leurs batteries, ne baisseront pas très significativement. Or, cette échéance est incertaine.

En effet, les constructeurs automobiles, notamment français, ont largement investi dans la production de voitures 100 % électriques, mais se heurtent à une « panne des achats » due comme indiqué plus haut aux moyens financiers et autres motifs dépendant des choix et comportements des acheteurs, décideurs en dernier ressort. Dans une démocratie, ces derniers peuvent être aidés financièrement, incités par des règlementations et convaincus par des messages bien ciblés, mais pas forcés…

En tout état de cause, serait-ce une catastrophe climatique si l’échéance de 2035 était finalement repoussée de quelques années, avec un usage un peu plus prolongé de voitures hybrides rechargeables ou non, dont les consommations peuvent encore baisser d’ici là ? La réponse est non, au regard du poids de la France (de l’ordre de ≈ 1 %) dans les émissions mondiales de CO2, sachant que la survie d’une industrie automobile autonome et souveraine en France est en jeu, alors qu’elle souffre déjà d’une concurrence chinoise qui devrait encore s’accroître. Elle ne peut actuellement survivre qu’en complétant l’insuffisance de ses ventes de voitures 100 % électriques, qui manquent de clients, par des ventes croissantes de voitures hybrides, rechargeables ou non.

Dans une France largement désindustrialisée et qui souhaite à juste titre se réindustrialiser, l’industrie automobile fait encore partie des fleurons industriels, très peu nombreux (industrie aéronautique et spatiale, industrie nucléaire, industrie de défense et quelques autres).

L’industrie automobile proprement dite (compte non tenu des activités commerciales et de service après-vente) génère un chiffre d’affaires de plus de 100 Mds€/an dont environ la moitié est exportée et elle emploie près de 220 000 personnes, constructeurs et équipementiers réunis, soit autant que le secteur nucléaire dans son ensemble. Elle est de plus très innovante depuis des années : en 2023, parmi les 50 premiers déposants de brevets, elle est arrivée largement en tête avec ≈ 35 % du total des dépôts.

Mais elle n’est pas seulement importante pour des raisons de souveraineté industrielle (il impensable de rouler massivement en voitures électriques chinoises, comme on importe pratiquement 100 % de nos panneaux photovoltaïques de Chine). Elle porte aussi un enjeu climatique fort pour deux raisons :

* Une raison directe : fabriquer en France des voitures électriques, y compris leurs batteries, réduit les émissions de CO2 grâce à notre électricité décarbonée et supprime des transports longue distance par bateaux, fortement émetteurs.

* Une raison indirecte : d’une manière générale, importer c’est enrichir le pays vendeur et s’appauvrir et créer du chômage dans son propre pays, avec ses conséquences sociales et économiques sur le pouvoir d’achat des citoyens-consommateurs. Ce phénomène serait particulièrement sensible dans le cas du secteur automobile, porteur de très nombreux emplois directs, indirects et induits. Il en résulterait que des centaines de milliers d’acheteurs potentiels au chômage ou appauvris, n’auraient absolument pas les moyens d’acheter des voitures 100 % électriques, même fortement subventionnées : un pays qui s’appauvrit multiplie le nombre de ses habitants qui font passer « la fin du mois avant la fin du siècle » et ce n’est certainement pas la voie pour s’équiper en voitures 100 % électriques !

Or, la réglementation européenne est porteuse d’un risque financier considérable susceptible d’affaiblir gravement et à très court terme l’industrie automobile européenne et française : elle impose dès cette année aux constructeurs automobiles de ne pas dépasser le seuil d’émissions moyen de 81 grammes de CO2 par kilomètre, mesurés selon la norme WLTP, sur toute leur gamme de voitures. S’ils ne tiennent pas cet objectif, les constructeurs seront sanctionnés à hauteur de 95 euros pour chaque gramme en dépassement multiplié par le nombre de voitures vendues. Depuis plusieurs mois, les constructeurs européens alertent sur le fait qu’ils risquent de ne pas atteindre ce seuil dans la mesure où, malgré les réductions progressives des émissions des voitures thermiques et hybrides simples, la seule solution leur permettant d’atteindre l’objectif fixé est de vendre suffisamment de voitures 100 % électriques et d’hybrides rechargeables pour faire baisser la moyenne. Selon les estimations de la profession, la part des voitures électriques devrait atteindre environ 25 % des ventes en 2025 pour éviter les sanctions. On en est très loin avec des acheteurs qui n’ont pas été au rendez-vous en 2024 comme le montrent les ventes en berne de ces deux catégories de voitures, 2025 ne s’annonçant pas sous de meilleurs auspices.

Luca de Meo, directeur général de Renault et président de l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA) jusqu’au 31 décembre 2024, a estimé entre 15 et 16 milliards d’euros le montant des amendes que pourraient devoir payer l’ensemble des constructeurs européens en 2025, ce qui aurait pour premier effet d’affaiblir considérablement cette industrie en termes de R&D, d’investissements et d’emplois face à leurs concurrents mondiaux.

Les gouvernements des pays producteurs d’automobiles, notamment l’Allemagne, la France et l’Italie, ont également alerté la Commission sur ce risque. Dans un premier temps, les fonctionnaires de la Commission n’ont rien trouvé de mieux que « d’autoriser » (sic) les constructeurs européens à acheter, forcément à prix d’or, des « crédits carbone »… aux constructeurs étrangers qui vendent exclusivement et/ou majoritairement des voitures 100 % électriques comme Tesla ou des constructeurs chinois comme Geely et sa filiale suédoise Polestar ou encore SAIC et sa filiale anglaise MG Motor ! Cette idée inepte et parfaitement irresponsable aurait pour premier résultat d’enrichir ces concurrents en appauvrissant les constructeurs européens qui sont déjà à la peine... Une fois de plus la Commission marche sur la tête.

Cependant, suite aux alertes répétées et pressantes des constructeurs automobiles soutenus par leurs gouvernements respectifs, la Commission européenne a enfin consenti à lancer le 30 janvier dernier, un « dialogue stratégique » avec l’industrie automobile. Selon la presse, la Commission y a évoqué dans son langage habituel, une « boussole de compétitivité, pour identifier des solutions immédiates pour préserver la capacité d’investissement de l’industrie, en examinant les flexibilités possibles afin de garantir sa compétitivité, sans réduire l’ambition globale des objectifs fixés pour 2025 ».

Les choses sont finalement allé vite, preuve qu’il y avait effectivement le feu dans le secteur automobile européen : à l’issue d’une deuxième réunion le 3 mars avec les représentants du secteur, la Commission a proposé de calculer les émissions sur 3 ans, 2025, 2026 et 2027 et non plus sur la seule année 2025 tout en maintenant à ce stade l’objectif de 2035 qui fera l’objet d’autres discussions d’ici l’été 2025. La Commission a également annoncé un « soutien » aux producteurs européens de batteries, qui reste à définir mais va dans le bon sens. Un plan d’action sur ces sujets est annoncé pour le 5 mars.

Le réalisme semble donc avoir enfin prévalu pour le court terme, ce qui ne résoudra pas forcément tous les problèmes au-delà, qui continueront à dépendre au premier ordre de la propension des acheteurs à s’équiper rapidement en voitures 100 % électriques.

Concernant la France dans ce contexte, la forte réduction pour 2025 des bonus à l’achat de voitures 100 % électriques octroyées par l’Etat interroge. En 2024, ces bonus ont approximativement coûté ≈ 1,5 Md€ au budget de l’Etat, compensés à 90 % par les recettes du malus sur les émissions de CO2 des véhicules thermiques. Autrement dit, le système bonus-malus s’est approximativement équilibré, sans peser significativement sur les finances publiques. Dans ces conditions, la division par plus de 2, à 700 M€, du budget alloué aux bonus des voitures électriques en 2025 apparaît comme d’autant plus contestable que le malus va, selon les prévisions de l’organisme AAA Data, fortement augmenter cette année à ≈ 2,4 Mds€, avec d’une part l’introduction du « malus au poids » depuis le 1er janvier et d’autre part la très forte augmentation du malus sur les émissions de CO2 prévue à partir du 1er mars.

Le système de bonus-malus rapportera donc de l’argent au budget de l’Etat en 2025. Est-ce sa finalité ? Ou cette dernière doit-elle être au contraire d’inciter à décarboner la mobilité routière, premier poste d’émissions de CO2 du pays, dont la réduction globale est par ailleurs érigée à juste titre en priorité nationale ? Le pays est certes fortement endetté, mais faire des économies défavorables aux achats de voitures électriques est clairement contre-productif au regard de cet objectif.

Ce d’autant plus que des économies peuvent être utilement faites ailleurs, notamment sur les aides aux installations photovoltaïques en petites toitures, qui coûtent très cher à la collectivité nationale en coûts d’installation et ensuite en subventions pendant 20 ans, alors qu’elles perturbent de plus en plus les réseaux d’électricité par leurs productions intempestives car le plus souvent décalées par rapport aux consommations. On ne peut que déplorer que le court terme fasse oublier le long terme.

Annexe 1 : caractéristiques techniques comparées des différents types d’hybridation

* Pour mémoire, les voitures thermiques à essence utilisent des moteurs à cycle thermodynamique Beau de Rochas, encore dénommé Otto, selon que l’on attribue son invention à la France ou à l’Allemagne. Dans ce cycle, les courses de compression et de détente dans les cylindres sont égales.

* Les bonnes voitures hybrides simples présentent trois différences avec les précédentes :

- Elles utilisent des moteurs à cycles thermodynamiques Miller ou Atkinson qui diffèrent légèrement entre eux technologiquement mais ont pour principe commun de réduire artificiellement la course de compression et d’allonger comparativement la course de détente. Ceci dans le double but de réduire l’énergie dépensée lors de la compression et d’augmenter l’énergie récupérée lors de la détente, avec pour résultat une augmentation du rendement global du moteur, au prix cependant d’une certaine réduction de sa puissance.

- Un moteur électrique assiste le moteur thermique pour lui permettre de fonctionner le plus souvent possible dans sa zone de rendement maximum ou peut même le remplacer à faible vitesse ;

- Ce moteur est alimenté par une batterie de capacité raisonnable, de l’ordre de ≈ 1,5 ± 0,5 kWh selon la taille de la voiture. Elle se recharge lors des ralentissements ou des freinages. Le rendement de la récupération/restitution d’énergie est un facteur majeur de la performance globale du système.

* Certaines voitures hybrides rechargeables utilisent aussi des moteurs à cycles Miller ou Atkinson. Les autre utilisent des moteurs à cycle Beau de Rochas car elles ont besoin de fortes puissances du fait de leur taille et de leur poids, augmenté par celui des batteries (≈ 6 kg par kWh de capacité, en moyenne). Elles embarquent en effet des batteries environ 10 fois plus capacitives que celles des hybrides simples, de l’ordre de ≈ 15 ± 5 kWh selon leurs tailles et leurs poids. On observe actuellement une augmentation des capacités de ces batteries jusque vers 25 kWh sur certaines voitures haut de gamme, ceci dans le but d’accroître leur autonomie électrique jusque vers une centaine de km.

Ces différentes batteries récupèrent aussi l’énergie au ralentissement et au freinage, mais tout semble indiquer que leur capacité est superfétatoire pour cette fonction et que cette récupération ne suffit pas à compenser leur excès de poids quand elles ont vidé leur batterie. Avec le fait qu’elles ne sont pas forcément équipées de moteurs à cycles Miller ou Atkinson, c’est sans doute la raison pour laquelle la plupart d’entre-elles se comportent comme de mauvaises hybrides dans ces circonstances.

Cependant, des voitures hybrides rechargeables de tailles, poids et batteries plus modestes équipées de moteurs à cycles Miller ou Atkinson peuvent être plus économes en carburant que dans leur version hybride simple ayant une plus petite batterie. Elles se transforment alors en excellentes hybrides quand elles ont vidé leur batterie. Mais il y en actuellement très (trop) peu sur le marché dans ce cas et c’est regrettable.

* Enfin, les hybrides simples « légères » ou « micro-hybrides » utilisent le plus souvent des moteurs à cycle Beau de Rochas, plus simples à construire. On vient leur « greffer » un moteur électrique de petite puissance, de l’ordre de 20 à moins de 30 ch pour fixer les idées, alimenté par une petite batterie qui fonctionne en 12 à 48 V (au lieu de 200 à 400 V pour les autres hybrides) et dont la capacité se situe entre environ ≈ 0,5 et 0,8 kWh, selon la taille de la voiture. Cette solution moins chère permet surtout de soutenir le moteur thermique lors des accélérations, mais ses performances en termes de réduction des consommations et par conséquent d’émissions de CO2 sont 2 à 4 fois inférieures à celle des « vraies » hybrides simples.

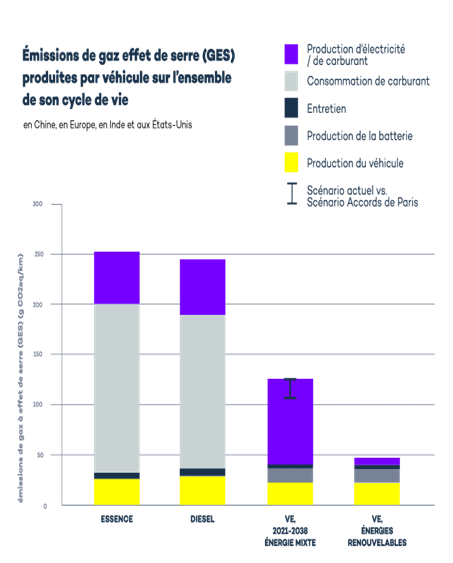

Annexe 2 : émissions de GES des véhicules sur l’ensemble du cycle de vie (source : étude réalisée par l’ICCT (International Council on Clean Transportation) à partir de données récoltées en Chine, en Europe, en Inde et aux États-Unis en 2021)

Commentaires : cette figure montre que les émissions moyennes de GES d’une voiture 100 % électrique alimentée en électricité décarbonée sont d’environ ≈ 48 gCO2eq/km sur l’ensemble du cycle de vie. Sur ce total, la fabrication de la batterie représente environ ≈ 16 gCO2eq/km.

Les capacités des batteries d’hybrides rechargeables étant en moyenne 4 fois inférieures à celles des voitures 100 % électriques, leurs émissions de fabrication peuvent être approximativement estimées sur cette base à ≈ 4 gCO2eq/km. Cela est faible et équivaut à une surconsommation d’essence d’environ ≈ 0,18 l/100 km, sachant que la combustion d’un litre d’essence émet environ 2,28 kg de CO2.

NB : la mention « VE 2021-2028 ÉNERGIE mixte » se réfère aux émissions moyennes d’une VE alimentée par une électricité produite par un mix de moyens carbonés et décarbonés entre 2021 et 2028.

Annexe 3 : perception des voitures électrique par les Français (Extraits de deux enquêtes d’opinion récentes).

* Selon une enquête d’opinion (citée par Le Figaro économie du 17/01/2025) réalisée par CSA Research pour la plateforme automobile PFA sur la perception des véhicules électriques en France, une grande majorité des Français est plutôt sceptique à l’égard des voitures 100 % électriques et 57 % d’entre eux estiment même que ce n’est pas la bonne solution pour lutter contre le changement climatique. Des efforts de pédagogie sont donc indispensables comme le dit l’ancien directeur technique de Renault : « Il faut absolument que nous arrivions à convaincre les « électro-sceptiques » et les « électro-prudents » que le 100 % électrique est la bonne solution pour l’environnement, y compris sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule ».

* Selon les résultats d'enquêtes (citées par Auto Plus du 26/01/2025) réalisées par les instituts IFOP et CSA, « Les Français ne sont pas encore prêts à passer à l’électrique ».

Une tendance confirmée par les résultats d'enquêtes réalisées par les instituts IFOP et CSA. D'après ces sondages, seulement 22 % des Français envisagent d'acheter un véhicule électrique dans un avenir proche. Il y a quatre ans, ils étaient encore 33 % à manifester un intérêt pour cette alternative. Ce recul significatif illustre les doutes persistants d'une majorité de consommateurs face à cette technologie.

Plus préoccupant encore pour les acteurs du secteur, 70 % des sondés estiment qu'un tel achat serait une mauvaise décision. Parmi les principales raisons invoquées, le coût des véhicules arrive en tête : 47 % des répondants considèrent que le prix d'un modèle électrique est trop élevé par rapport à un véhicule thermique ou hybride. L'argument écologique suscite également des interrogations : 27 % des Français doutent de l'impact réellement positif des voitures électriques sur l'environnement, en raison notamment de la production des batteries et du recyclage de leurs matériaux. Enfin, 15 % pointent le manque d'infrastructures de recharge, un problème récurrent dans certaines régions moins bien équipées.

De nombreuses défiances

Pourtant, les consommateurs ne rejettent pas la voiture électrique par simple méconnaissance. "On pourrait se dire que les Français hésitent face à ce qu’ils ne connaissent pas, mais à tort ou à raison, ils pensent avoir une vision assez claire de l’offre et du produit", explique Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, à l'AFP. Ce constat interroge : si les acheteurs ont conscience des atouts et des limites de la voiture électrique, pourquoi persistent-ils à la délaisser ? Plusieurs éléments de réponse peuvent être avancés.

Tout d'abord, le manque d'informations concrètes sur les avantages financiers réels à long terme, notamment en matière d'économie de carburant et de coût d'entretien, peut freiner les acheteurs potentiels. Ensuite, le développement des bornes de recharge progresse, mais pas suffisamment vite pour rassurer pleinement les automobilistes sur leur accessibilité. Fait paradoxal, ceux qui ont franchi le pas et roulent déjà en électrique se disent majoritairement satisfaits de leur choix. Pourtant, ce retour d'expérience ne semble pas suffisant pour convaincre les sceptiques. "Le bouche-à-oreille est encore très limité", observe Jérôme Fourquet.

De ce fait, si les constructeurs et les pouvoirs publics souhaitent accélérer l'adoption de la voiture électrique, ils devront redoubler d'efforts pour répondre aux inquiétudes des consommateurs ».

Copyright © 2025 Association Sauvons Le Climat